1.手続きの流れ

- (1)事前準備

- ・支援者として、任意後見受任者を本人が自由に決めることができ、家族、知人または、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門家など候補を思案。任意後見人になるための資格は必要ありません。

・契約内容(即効型、移行型、将来型)

- (2)契約締結

- ・本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と任意後見契約を締結。公正証書による作成が必要です。

・必要に応じて任意後見監督人候補者も記載(移行型では、委任契約に「任意監督人の選任請求義務」の明記)。

・取消権行使の記載

・公証人から任意後見契約の登記が法務局に依頼される。

・生活、介護、療養について

・お金の使い方や不動産など財産の活用、処分、利用について

・任意後見人の報酬や経費について

・任意後見人に依頼する事務(代理権)の範囲について

- (3)本人の判断能力の低下

- ・速やかに任意後見監督人の選任手続き

- (4)任意後見監督人の選任の申立て

- ・申立人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の審判を申し立てる。

- (5)任意後見開始

- 任意後見監督人の選任したときから、任意後見が開始され、任意後見人が後見事務を開始(任意後見受任者が任意後見人となる。)。

2.業務内容と費用・報酬(税抜)

※相談顧問料:受任契約業務完了後から、1か月間(月額30,000円)無料

| 業務内容 | 報酬額 |

| 任意後見人制度 (公正証書)の利用支援 | 100,000円~ |

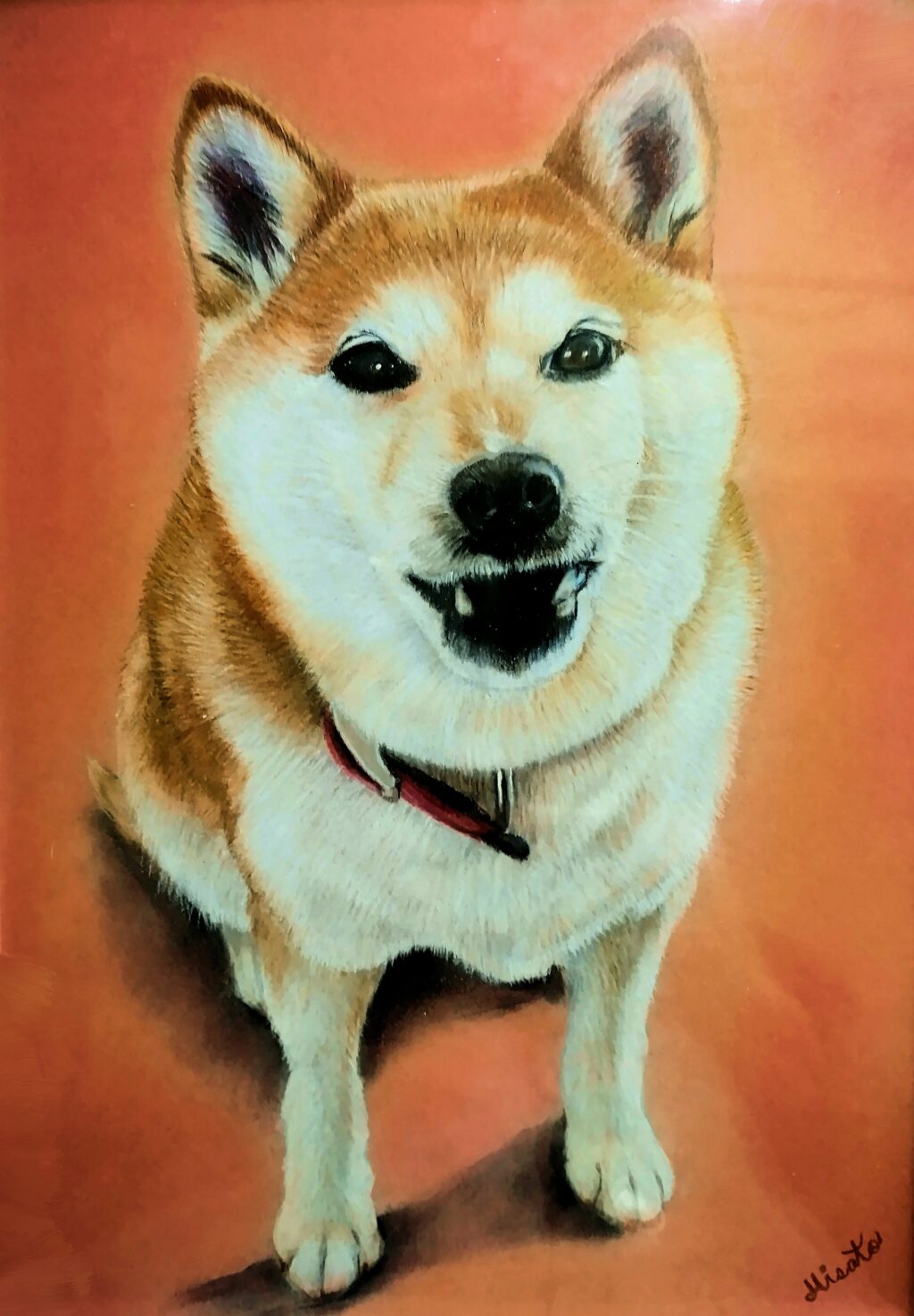

絵:「にじいろの手」

どこに聞けばいいか

まずはご相談、お問い合わせください。

9:00~17:00

土日祝日も相談

・研修会、出張等で

臨時休業あり